前回→https://turumaista.blogspot.com/2024/09/202476-8-6.html

第7章 未知の向こう

7月8日(月) 晴れ

今日も蒸し暑い。起床してから温泉で朝風呂を浴び、朝食をホテルの下にあるコンビニで買って部屋で食べてゆっくり朝ラッシュを回避する。

|

| どうでもいいけどこの区分大雑把すぎない? |

|

| 朝食 |

|

| お世話になりやした~ |

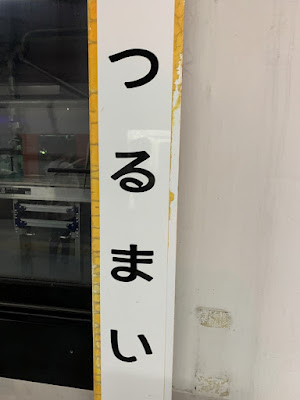

チェックアウト後、まずは難波に向かう、帰りのルートは特に決めてないのでロッカーに荷物は入れないのだが、ここで発車案内を見て「はっ!」としたのでホームへ向かう。

昨日東花園駅で見た「あをによし」がいたので撮影する。地下駅で異彩を放つ車体

京都行きのはずだが、一番後ろの車両は橿原神宮前を表示していた。まあこの辺は種車も古いしなあと思ったが。

見送った後まだ余裕があるので地上へ。

観光客向けなのだろう、難波駅の表示には道頓堀に行くにはどこで出るのか親切に表示されている。そんな飲み会みたいなノリで万博すな。

めぐちゃん、グリコだよ…

地上や地下を行ったり来たりしながら進む。

やってきたのは「南海の」なんば駅である。別に間違えたわけでもなんでもなく、ここが今日の出発地点なのである。南海高野線で河内長野に向かい、そこで近鉄長野線に乗り換える。そのためだけに南海電車を使う。乗りつぶしも兼ねられるし、一石二鳥である。

なんば9:40発の急行林間田園都市行きに乗車。車両は南海の最新型通勤車8300系だ。

隣のホームには古い車両が入ってくる。こっちのほうが知ってる南海電車と言う感じである。

|

| 12000系「サザンプレミアム」と一般車両の連結はなんとなく親近感を覚える |

天下茶屋を過ぎ、岸里玉出の手前で本線と別れる。以前汐見橋線に乗車したときはここで乗り換えたためかなりの距離通路を歩かされた覚えがある。その汐見橋線こそが実はこの高野線の一部分で、本来の起点である。このように分断されて全線を物理的に直通できない路線と言えば阪急の今津線を思い浮かぶ。

列車は急行なので快適に走るかと思いきや、退避できる駅が少ないのかそこまで速く感じなかった。昨日乗った奈良線は「要るのか?」というぐらい退避駅があったのを思い出してしまう。

ここでフォロワーの南海有識者、みさきさんに面白い情報を貰ったので予定を変更して金剛で急行を下車。

停車していたのは6000系。しかも登場時の無塗装に復刻された6001Fだった。

ここでフォロワーの南海有識者、みさきさんに面白い情報を貰ったので予定を変更して金剛で急行を下車。

停車していたのは6000系。しかも登場時の無塗装に復刻された6001Fだった。

金剛10:07発 各停河内長野行きで終点まで乗車。

10:15 河内長野に到着。近鉄長野線の駅はすぐ隣にある。

こちらは南海の旧社章。1993年まで使用していたものである。

改めて6001Fを見てみる。この車両は1962年製の車両だ。つまり南海ホークス、近鉄バファローズ、阪急ブレーブスと並行し、阪神との日本シリーズ時、東海道新幹線の開業前から走っている車両である。

そこまで再現するのかこちらは南海の旧社章。1993年まで使用していたものである。

近鉄もそうなのだが、南海も長い歴史がある会社なのでいずれじっくり乗車したいものである。

連絡改札を通って近鉄の旅を再開する。実は上記の写真に写っていた近鉄の車両は乗車予定の列車なので、だいぶ余裕が無い中写真を撮っていた。

駅舎。改札などは地下通路に存在している。新清洲みたいな感じだった。

肝心の駅の周辺だが、あのPL学園はこの喜志が最寄駅だったことを初めて知った。連絡改札を通って近鉄の旅を再開する。実は上記の写真に写っていた近鉄の車両は乗車予定の列車なので、だいぶ余裕が無い中写真を撮っていた。

河内長野駅は1898年に高野鉄道によって開業した駅で、1902年に河南鉄道が乗り入れた成り立ちを持つ。その河南鉄道側、近鉄長野線は1898年に河陽鉄道(翌年河南鉄道が引き継ぐ)によって古市~富田林が開業したのを始まりに持つ路線である。1902年に滝谷不動まで延伸、前述のとおり1902年に全通した。その後大阪鉄道、関西急行鉄道を経て1944年に近鉄の路線となった。ちなみに近鉄は関西急行鉄道と南海鉄道が合併してできた会社である。

富田林で下車。長野線はここで単線から複線に変わる。

2面2線のホームにはそれぞれ改札口が直結している、メインは南口になっている。

駅前に停車中のバスは河南町に向かうコミュニティバスだ。2023年12月に廃業した金剛バスの車両をそのまま使用している。

南口の様子。暑いので駅前のコンビニに入ろうとしたらドアの位置を間違えた。ついでに飲み物を買った後「manacaで」と言おうとしたが通じないと思い「manaca、交通系で」と言ったら通じた。少し付け加えることで物事はスムーズに進むのだ。

10:43発の阿部野橋行きはリニューアルされた6500系だった。これで1駅進む。

喜志に到着。ここは某楽曲で「駅前に何もない」と歌われていたのでちょっと降りたくなっただけである。

つまり先ほどまで乗車していた高野線もかつては近鉄の路線だったのである。今じゃ想像もつかないのだが、そのまま近鉄になっていたら阿部野橋から高野山までの特急とか走っていたのだろうかと考えてしまうものである。

10:18発 大阪阿部野橋行きの準急に乗車。長野線の電車はほぼすべて種別が準急だが線内は各駅停車である。多分名鉄なら古市で普通に変えられてるだろう。車内はかなり混んでいたのだが2つ先の滝谷不動で8割近くが下車した。この駅は大阪大谷大学の最寄り駅で、副駅名にも表記されている。

車窓からはPL(パーフェクトリバティー教団)の大平和塔が見えてくる。これでもまあまあ遠くにあるのだが、かなり大きいし多分夜中なら怖いと思う。富田林で下車。長野線はここで単線から複線に変わる。

2面2線のホームにはそれぞれ改札口が直結している、メインは南口になっている。

駅前に停車中のバスは河南町に向かうコミュニティバスだ。2023年12月に廃業した金剛バスの車両をそのまま使用している。

南口の様子。暑いので駅前のコンビニに入ろうとしたらドアの位置を間違えた。ついでに飲み物を買った後「manacaで」と言おうとしたが通じないと思い「manaca、交通系で」と言ったら通じた。少し付け加えることで物事はスムーズに進むのだ。

10:43発の阿部野橋行きはリニューアルされた6500系だった。これで1駅進む。

喜志に到着。ここは某楽曲で「駅前に何もない」と歌われていたのでちょっと降りたくなっただけである。

は?????

いやお前何???????と思ったのだがもう一度通したら普通に通った。3日目のフリー切符はこういうところが怖い。

気を取り直して駅を観察。

本当に天王寺(阿部野橋)まで490円だった。駅舎。改札などは地下通路に存在している。新清洲みたいな感じだった。

現在は野球部どころか学校自体存続の危機に陥ってるかつての野球名門校だが、中川圭太さんが言ってるようにいずれ復活してほしいものである。